「起業を考えているけれど、何から始めればいいのかわからない」

「誰に相談すればいいのか分からず、時間だけが過ぎている」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

起業・創業は、最初の相談先選びがとても重要です。

間違った順番で進めてしまうと、時間もお金も余計にかかってしまいます。

そこでおすすめしたいのが、

**起業の最初の一歩を相談できる「わたしの起業相談窓口」**です。

起業でつまずく人に共通する「相談の悩み」

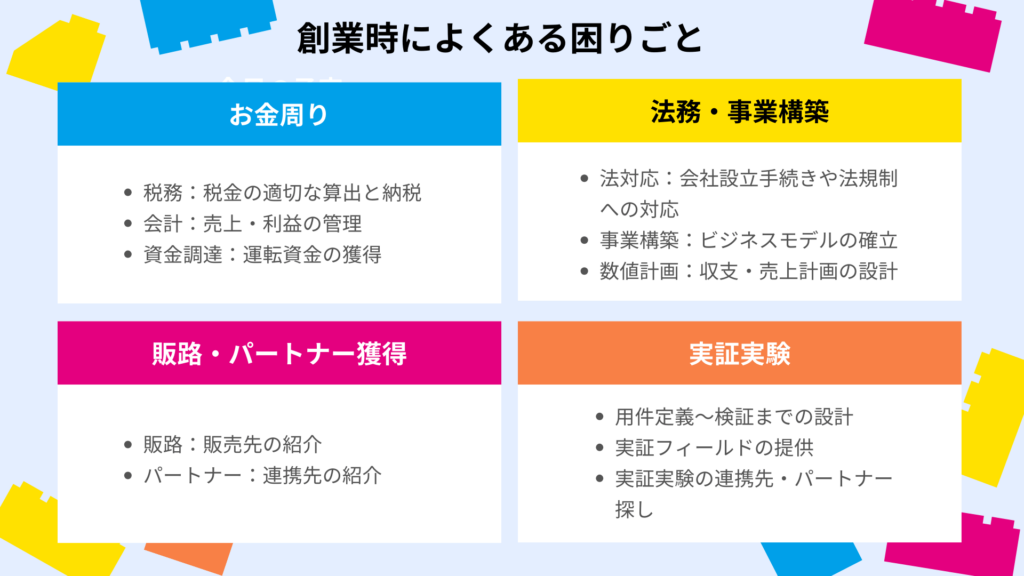

起業を検討している方の多くが、次のような壁にぶつかります。

-

起業アイデアはあるが、実現できるか不安

-

個人事業と法人、どちらが良いか分からない

-

お金(資金繰り・融資)が一番心配

-

専門家に相談すると高そうで不安

-

そもそも、誰に何を聞けばいいか分からない

実はこれ、相談先が決まっていないこと自体が問題なのです。

起業相談は「いきなり専門分野」に行かないことが大切

よくある失敗が、

-

税理士には税金の話しかできなかった

-

銀行に行ったが融資の話だけで終わった

-

役所の相談は一般論で終わった

というケースです。

起業初期に必要なのは、

点ではなく「全体」を見てくれる相談窓口です。

「わたしの起業相談窓口」が選ばれる理由

① まだ何も決まっていなくても相談できる

-

起業するか迷っている段階

-

アイデアがぼんやりしている状態

でも問題ありません。

整理するところから一緒に考えます。

② 起業の全体像を分かりやすく説明

-

何から始めるべきか

-

どの順番で進めるべきか

-

今やること・後でいいこと

を、専門用語を使わずにお伝えします。

③ 手続きだけで終わらない「伴走型相談」

-

起業前の準備

-

開業・法人設立

-

創業後の不安や資金繰り

まで、継続して相談できる窓口です。

④ オンライン相談対応で気軽に相談できる

オンライン相談対応なので、時間や場所を選びません。

こんな方は「わたしの起業相談窓口」へ

✔ 起業したいが一歩が踏み出せない

✔ 失敗しない起業準備をしたい

✔ 小さく始めて長く続けたい

✔ 誰かに話しながら考えたい

✔ 専門家にまとめて相談したい

ひとつでも当てはまる方は、

今が相談のタイミングです。

早めの相談が、起業成功率を高めます

起業は、

ケースが非常に多いです。

しかし、

最初に相談しておくだけで避けられる失敗もたくさんあります。

「もっと早く相談すればよかった」

これは、起業後によく聞く言葉です。

起業相談は無料|まずは一度お話しください

「まだ本格的ではないから…」

「こんなこと聞いていいのかな…」

そう思う必要はありません。

相談無料・オンライン対応ですので、

まずは気軽にお話しください。

まとめ|起業の第一歩は「相談すること」

起業は、一人で悩むものではありません。

実現するために、

**「わたしの起業相談窓口」**をご活用ください。

あなたの起業への想いを、

一緒に形にしていきましょう。

「売上はあるのに、手元にお金が残らない」

「毎月の支払いがきつく、資金繰りが苦しい」

創業後・起業後のご相談で、非常に多い悩みが資金繰りの問題です。

その原因の多くは、固定費の負担が重すぎることにあります。

本記事では、

資金繰りが苦しいと感じたときに、最優先で取り組むべき固定費削減について、分かりやすく解説します。

なぜ資金繰りが苦しくなるのか?

資金繰りが悪化する主な原因は、次の3つです。

-

売上が安定していない

-

売掛金の回収が遅い

-

固定費が高すぎる

この中で、**すぐに対策できるのが「固定費の削減」**です。

売上アップには時間がかかりますが、

固定費は今日からでも見直し可能です。

固定費とは?変動費との違いを理解しよう

固定費

売上の有無に関係なく、毎月必ず発生する費用

変動費

売上に応じて増減する費用

資金繰りが苦しいときは、まず固定費にメスを入れるのが鉄則です。

資金繰り改善のために見直すべき固定費7選

① 家賃・オフィスコスト

最も大きな固定費です。

-

広すぎる事務所を借りていないか

-

来客が少ないのに立地にこだわっていないか

▶ 対策

-

小規模な事務所への移転

-

シェアオフィス・自宅開業の検討

家賃削減は効果が即座に出やすい対策です。

② 人件費

売上に見合わない人件費は、資金繰りを一気に悪化させます。

▶ 見直しポイント

-

フルタイム雇用が本当に必要か

-

パート・業務委託で代替できないか

人件費は慎重に、しかし現実的に見直す必要があります。

③ 通信費・IT関連費用

意外と無駄が多いのが通信費です。

-

使っていないオプション

-

高額な法人プラン

-

重複しているツール

▶ 定期的な見直しで、数万円単位の削減も可能です。

④ リース・サブスク契約

「いつの間にか増えている」固定費の代表例です。

-

コピー機リース

-

ソフトウェアの月額契約

-

定期購入サービス

▶ 本当に今必要か?

▶ 売上に貢献しているか?

使っていない契約は即見直しましょう。

⑤ 保険料

過剰な保険加入は、資金繰りを圧迫します。

-

創業当初に必要以上の保障

-

事業規模に合っていない内容

▶ 「万が一」より「今の資金繰り」を優先する判断も必要です。

⑥ 広告費(固定化しているもの)

広告費は本来「変動費」ですが、

場合、固定費化している可能性があります。

▶ 効果の出ていない広告は一度止める勇気も大切です。

⑦ 借入金の返済負担

返済額が資金繰りを圧迫している場合は、

といった選択肢もあります。

早めに動くことが重要です。

固定費削減でやってはいけないこと

-

いきなり全部削る

-

将来の売上につながる投資まで止める

-

一人で抱え込む

固定費削減は、

**「事業を続けるための調整」**であり、

事業を縮小させることが目的ではありません。

資金繰りが苦しいと感じたら、早めの相談がカギ

資金繰りの悩みは、

-

悪化してからでは選択肢が少ない

-

早めなら打てる手が多い

という特徴があります。

「まだ大丈夫」と思っている段階での相談が、

事業を守る一番の近道です。

まとめ|固定費削減は資金繰り改善の第一歩

資金繰りが苦しいと感じたら、

-

固定費を洗い出す

-

必要・不要を分ける

-

段階的に削減する

この3ステップを意識しましょう。

固定費をコントロールできれば、

資金繰りは必ず改善の方向へ向かいます。

事業を「続ける」ための判断として、

今一度、固定費を見直してみてください。

年末年始は、多くの人にとって「仕事が落ち着き、まとまった時間を確保できる貴重な期間」です。

実はこの時期こそ、創業・起業を成功させるための準備に最適なタイミングでもあります。

「来年こそ起業したい」

「創業を考えているが、何から始めればいいか分からない」

そんな方に向けて、創業・起業を検討している人が年末年始にやるべきことを、分かりやすく解説します。

なぜ年末年始が創業準備に向いているのか

① 時間に余裕があり、じっくり考えられる

通常の業務が忙しい中では、

を落ち着いて考えることは難しいものです。

年末年始は、自分自身と事業に向き合う時間を確保しやすいため、創業準備に最適です。

② 「区切り」の時期は決断しやすい

年末年始は、

を自然と行う時期です。

この「区切り」を活かすことで、

起業する・準備を始めるという決断がしやすくなります。

創業・起業を考えている人が年末年始にやるべき5つのこと

① 起業の目的を言語化する

まずは、

-

なぜ起業したいのか

-

何を実現したいのか

-

どんな働き方をしたいのか

を紙に書き出してみましょう。

この「想い」は、

後に作成する事業計画書や創業計画書の軸になります。

② ビジネスアイデアを整理する

次に、

を整理します。

完璧なアイデアである必要はありません。

ざっくりで構いませんので、形にすることが重要です。

③ 創業時に必要なお金を把握する

創業時には、

など、想像以上にお金がかかります。

年末年始のうちに、

-

いくら必要か

-

自己資金はいくらあるか

-

融資が必要か

を整理しておくことで、

年明けの行動がスムーズになります。

④ 個人事業か法人かを考える

起業形態によって、

は大きく変わります。

この時期に、

それぞれのメリット・デメリットを理解しておくと、

後悔のない選択ができます。

⑤ 専門家に相談する準備をする

年末年始は「考える時間」、

年明けは「動く時間」です。

を整理しておくと、

年明けすぐに専門家への相談ができます。

年末年始に「やらなくていいこと」

-

完璧な事業計画書を作ろうとする

-

一人で結論を出そうとする

-

情報収集だけで終わる

年末年始は、

7割の完成度でOKです。

大切なのは、

「年明けに行動できる状態」を作ることです。

創業・起業の成功は「準備」で決まる

創業・起業は、

スタート前の準備で成功確率が大きく変わります。

年末年始を、

この違いが、

1年後・3年後の結果を左右します。

まとめ|年末年始を創業準備のスタートに

創業・起業をご検討中の方にとって、

年末年始は最高の準備期間です。

-

起業の目的を考える

-

ビジネスアイデアを整理する

-

資金計画を見直す

この3つだけでも取り組めば、

年明けの一歩が大きく変わります。

「来年こそ起業したい」

そう思った今が、行動のタイミングです。

年明けには、ぜひ専門家への相談も検討しながら、

後悔のない創業・起業準備を進めていきましょう。

― 大仙市・横手市・湯沢市・由利本荘市ほか県南全域の起業を専門家がサポート ―

「県南で起業したいが、どこに相談すればいいか分からない」

「忙しくて、事務所まで行く時間が取れない」

「創業の不安を、まずは無料で相談したい」

そんな方のために、わたしの起業相談窓口では

**県南エリアの創業・起業予定者向けに、オンライン相談(無料)**を行っています。

対象エリアは、

大仙市・

横手市・

湯沢市・

由利本荘市ほか県南全域です。

県南エリアでの創業・起業、こんなお悩みはありませんか?

-

起業したいが、何から始めればいいか分からない

-

個人事業か法人かで迷っている

-

創業融資を受けられるか不安

-

事業計画書の作り方が分からない

-

相談先が近くにない

県南エリアでの起業は、

地域特性・事業規模・資金計画を踏まえた準備がとても重要です。

なぜ県南の起業準備に「オンライン相談」が向いているのか

① 移動不要・自宅から相談できる

オンライン相談なら、

-

大仙市・横手市・湯沢市・由利本荘市のどこからでも

-

移動時間・交通費ゼロ

-

空いた時間に相談可能

起業準備を効率よく進めることができます。

② 相談は「無料」|まずは不安を整理できます

当窓口のオンライン起業相談は、初回無料です。

-

起業すべきかどうか

-

今の準備で足りているか

-

何を優先すべきか

方向性を整理するだけでも、失敗リスクは大きく下がります。

③ 画面共有で事業計画・資金計画を丁寧に確認

オンライン相談では、

を画面共有しながら確認でき、

対面と変わらない質の相談が可能です。

「わたしの起業相談窓口」が県南の起業を支援できる理由

✔ 元銀行員の視点で、資金面までサポート

起業で最も多い失敗原因は、資金繰りです。

-

創業融資はいくら借りるべきか

-

借りすぎていないか

-

返済できる計画か

元銀行員の経験を活かし、

金融機関目線を踏まえた現実的なアドバイスを行います。

✔ 会社設立で終わらない「伴走型サポート」

当窓口では、

-

創業前の相談

-

会社設立・開業

-

創業融資・補助金

-

開業後の資金繰り・経営相談

まで、長く続く事業を前提にサポートしています。

✔ 県南エリアでも、相談の質は変わりません

オンライン相談を活用することで、

を感じることなく、

必要なタイミングで専門家に相談できる環境を整えています。

県南で創業・起業を成功させるために大切なこと

-

一人で悩まない

-

早めに相談する

-

小さく始める

-

資金繰りを重視する

この4つを意識するだけで、

創業後のトラブルは大きく減らせます。

まとめ|県南の起業準備は「無料オンライン相談」から

県南(大仙市・横手市・湯沢市・由利本荘市ほか)での創業・起業は、

正しい準備と相談相手がいれば、決して難しくありません。

わたしの起業相談窓口では、

県南エリアの起業予定者様向けに

**オンライン相談(無料)**を実施しています。

-

起業に不安がある

-

何から始めればいいか分からない

-

専門家の意見を聞いてみたい

そんな方は、ぜひお気軽にご利用ください。

あなたの起業の第一歩を、距離に関係なく全力でサポートします。

― 地方だからこそ実現できる、あなたらしい起業のかたち ―

「秋田で起業して、本当にやっていけるのか?」

「経験も実績もないけれど、起業しても大丈夫?」

「都会に出ないと成功できないのでは?」

若者の起業相談で、よく聞く不安です。

しかし今、秋田だからこそ若者の起業にチャンスがある時代になっています。

わたしの起業相談窓口は、

秋田で挑戦したい若者の“最初の一歩”を全力で応援します。

なぜ今、秋田で若者の起業が注目されているのか

近年、若者の起業環境は大きく変わりました。

-

初期費用を抑えたスモールビジネスが可能

-

IT・SNSを活用し、地方から全国へ発信できる

-

秋田ならではの支援制度・創業支援が充実

特に秋田は、

✔ 家賃・固定費が低い

✔ 競合が少ない分、チャンスがある

✔ 地域とのつながりを活かした事業がしやすい

という点で、若者が起業しやすい環境が整っています。

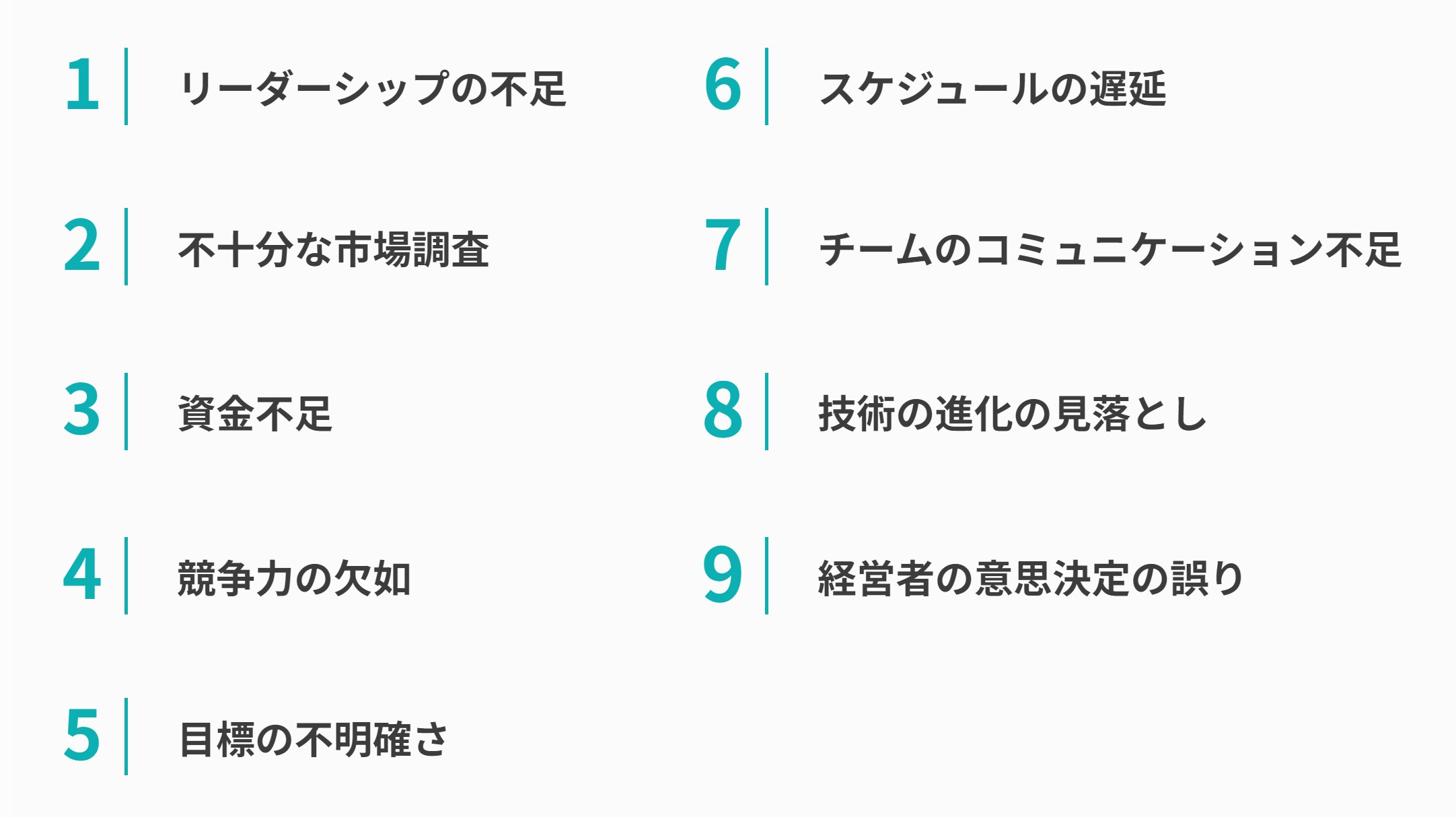

若者起業で多い「つまずきポイント」

一方で、若者の起業には特有の課題もあります。

-

何から始めればいいか分からない

-

資金調達や融資が不安

-

事業計画書の作り方が分からない

-

相談できる大人・専門家がいない

勢いだけで始めてしまうと、

お金・手続き・経営面でつまずくケースも少なくありません。

だからこそ、

起業前から専門家と一緒に準備することが重要です。

「わたしの起業相談窓口」が若者に選ばれる理由

-

起業したい気持ちはある

-

でも業種や形態が決まっていない

そんな段階でも問題ありません。

一緒に整理しながら、現実的な起業プランを作る

それが、わたしの起業相談窓口のスタイルです。

② 元銀行員の視点で「お金の不安」を解消

若者起業で最も不安なのが、資金面です。

-

創業融資は若くても受けられる?

-

借りるなら、いくらが適正?

-

返済できるか心配

元銀行員の経験を活かし、

✔ 融資に通りやすい事業計画書

✔ 借りすぎない資金計画

✔ 将来を見据えた返済計画

を一緒に考えます。

③ 小さく始めて、大きく育てる起業をサポート

若者起業で大切なのは、

最初から完璧を目指さないことです。

-

個人事業からスタート

-

合同会社でスモール起業

-

副業・兼業から段階的に独立

無理のない形で始め、

続けながら成長させる起業をサポートします。

④ 起業後も続く「伴走型サポート」

起業はスタートがゴールではありません。

-

開業後の資金繰り

-

計画の見直し

-

追加融資・経営相談

起業後も相談できる存在として、

長期的にサポートできる体制があります。

秋田で若者が起業するメリット

-

地域との距離が近く、応援されやすい

-

顔が見えるビジネスができる

-

自分の存在が地域に必要とされる

若者の挑戦は、

秋田の未来そのものにつながります。

まとめ|若者の「やってみたい」を、秋田で形に

起業は、特別な人だけのものではありません。

正しい準備と相談相手がいれば、

若者でも十分にチャレンジできます。

「わたしの起業相談窓口」は、

若者が秋田で起業することを本気で応援します。

-

何から始めればいいか分からない

-

不安があるけど、一歩踏み出したい

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたの挑戦が、秋田の未来をつくります。

― 不安を安心に変える、女性のための起業サポート ―

「起業に興味はあるけれど、不安が大きい」

「何から始めればいいのか分からない」

「家事や育児と両立しながら起業できるの?」

秋田で起業を考える女性の多くが、こうした悩みを抱えています。

わたしの起業相談窓口は、そんな女性起業家の第一歩を、

準備から開業後まで“伴走型”で支える起業専門の相談窓口です。

秋田で女性の起業が増えている理由

近年、秋田でも女性の起業が確実に増えています。

その背景には、

-

小さく始められるビジネスが増えた

-

在宅・フリーランス・副業の選択肢が広がった

-

自分らしい働き方を求める女性が増えた

といった時代の変化があります。

一方で、

❌ 資金の不安

❌ 手続きの複雑さ

❌ 相談できる相手がいない

という理由で、一歩を踏み出せない方も多いのが現実です。

女性の起業は「準備の質」で差がつく

女性の起業で特に重要なのは、

最初の準備段階で無理をしないことです。

-

いきなり大きな借金をしない

-

家庭や生活とのバランスを考える

-

続けられる事業規模から始める

これらを考えずに勢いで始めてしまうと、

起業そのものが大きな負担になってしまいます。

だからこそ、

起業前にしっかり相談できる専門家の存在が重要です。

「わたしの起業相談窓口」が女性に選ばれる理由

① 起業前の「モヤモヤ相談」からOK

-

まだ事業内容が固まっていない

-

起業するかどうか迷っている

-

自分に向いているか分からない

こうした段階からのご相談も歓迎しています。

「起業ありき」ではなく、

あなたの状況に合った選択肢を一緒に考えるのが特徴です。

② 女性に多い起業スタイルに強い

-

個人事業主としての開業

-

合同会社でのスモールスタート

-

副業・兼業からの起業

女性に多いこれらの形態について、

メリット・デメリットを分かりやすく説明し、

最適な形を提案します。

③ 元銀行員の視点で「お金の不安」を解消

起業時の最大の不安は、やはりお金です。

-

創業融資は必要か?

-

借りるなら、いくらが適正か?

-

返していける計画になっているか?

元銀行員の視点から、

✔ 借りすぎない資金計画

✔ 無理のない返済計画

✔ 融資に通りやすい事業計画書

をサポートできるのが、大きな強みです。

④ 会社設立で終わらない「伴走型サポート」

多くの支援は、

「会社を作ったら終わり」

「書類を出したら終わり」

ですが、

わたしの起業相談窓口は、開業後も重視しています。

-

事業計画書の見直し

-

資金繰りの相談

-

追加融資・経営相談

など、

長く続く事業を一緒に支える体制があります。

秋田で女性が起業するときに多いご相談内容

-

何から始めればいいか分からない

-

個人事業と会社、どちらがいい?

-

創業融資は女性でも受けられる?

-

家事・育児と両立できるか不安

-

小さく始めたいが問題ない?

こうした悩みは、

決して特別なものではありません。

一人で抱えず、

まずは話してみることが大切です。

秋田で女性の起業を成功させるために大切なこと

✔ 無理をしない

✔ 比べすぎない

✔ 小さく始める

✔ 相談できる相手を持つ

起業は、気合や根性だけで乗り切るものではありません。

正しい準備と支えがあれば、女性でも十分に成功できます。

まとめ|秋田で女性の起業なら、まずはご相談ください

「起業してみたい」

その気持ちが芽生えた今が、最初の一歩です。

わたしの起業相談窓口は、

-

女性の立場に寄り添い

-

不安を整理し

-

現実的な起業プランを一緒に考える

そんな存在でありたいと考えています。

秋田で女性の起業をお考えの方は、

どうぞお気軽にご相談ください。

あなたらしい起業の形を、一緒に見つけましょう。

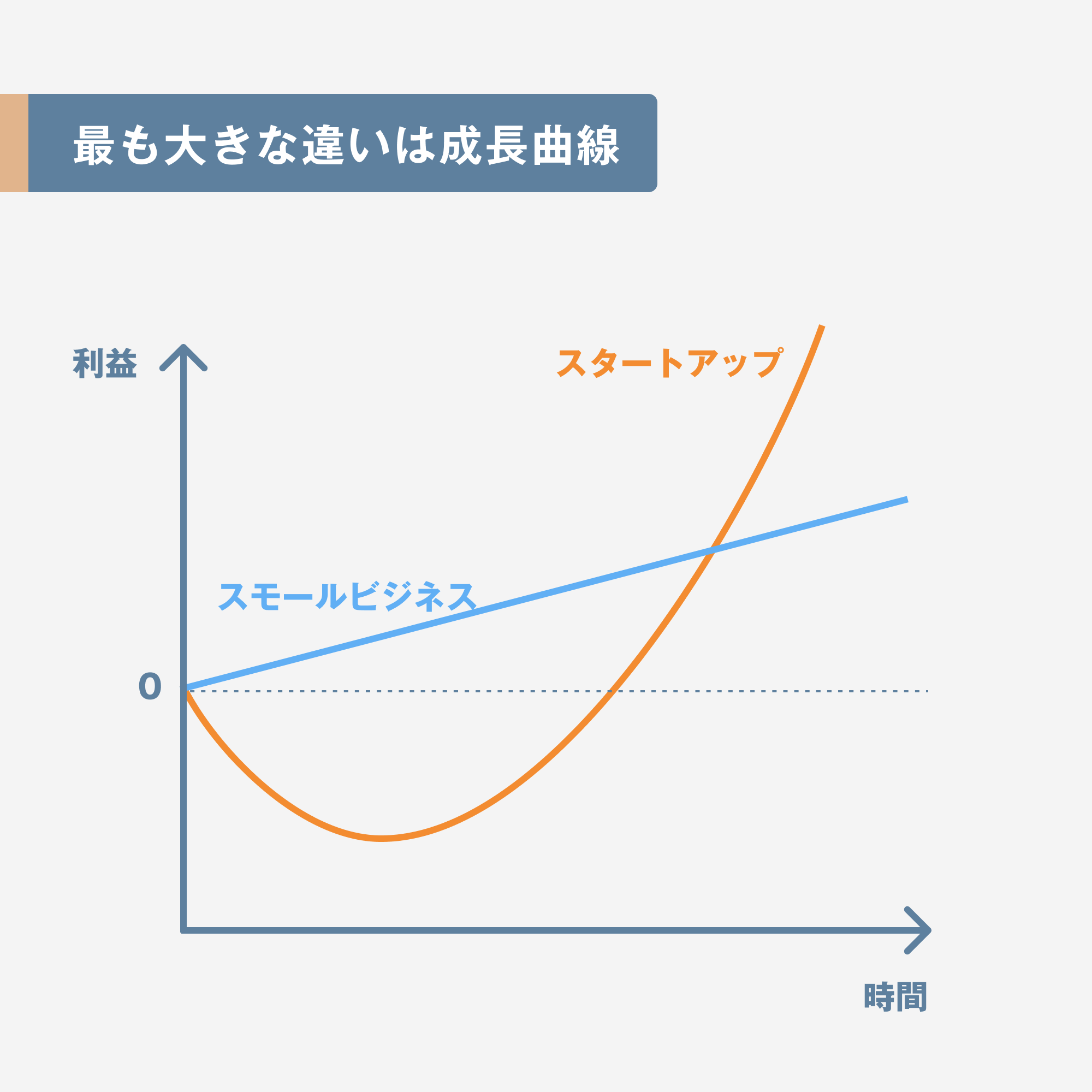

創業や起業を考えたとき、

「最初から大きくやらないと成功しないのでは?」

と感じる方は少なくありません。

しかし実際には、**創業初期こそ“小さく始めて徐々に大きくする”**ことが、

失敗リスクを下げ、長く事業を続けるための王道です。

この記事では、

-

「小さく始める」とは具体的に何を指すのか

-

なぜ起業初期に有効なのか

-

どのように段階的に大きくしていくのか

を、起業実務の視点から分かりやすく解説します。

「小さく始めて徐々に大きくする」とは何か?

小さく始めるとは、

-

初期投資を最小限に抑える

-

固定費をできるだけ持たない

-

できることから始める

という経営スタイルを指します。

逆に言えば、

❌ 最初から高額な設備投資

❌ 大きな借入

❌ 身の丈以上の事業規模

を避けるということです。

なぜ創業時は「小さく始める」べきなのか?

① 創業初期は「想定通りにいかない」のが普通

創業計画は、どれだけ練っても、

-

想定より売上が伸びない

-

想定外の支出が出る

-

お客様の反応が違う

ということが必ず起こります。

小さく始めていれば、

修正・方向転換がしやすいのです。

② 固定費が少ないほど、資金繰りは安定する

起業直後に経営を苦しめる最大の原因は、

売上不足よりも固定費の重さです。

代表的な固定費は、

小さく始めることで、

✔ 毎月の支出が軽い

✔ 資金が長持ちする

✔ 精神的な余裕が生まれる

という大きなメリットがあります。

③ 失敗しても立ち直れる

もし事業がうまくいかなかった場合でも、

状態であれば、

再チャレンジが可能です。

👉 起業で本当に怖いのは「失敗」ではなく、

立ち直れない失敗です。

「小さく始める」具体的な方法

① 事業規模を絞る

最初から、

を狙う必要はありません。

まずは、

✔ 商品・サービスを1つに絞る

✔ 顧客層を限定する

ことで、運営がシンプルになります。

② 初期費用を極力かけない

例として、

-

自宅開業・間借り

-

中古設備の活用

-

サブスク・クラウドツールの利用

などが挙げられます。

「お金をかけない=手を抜く」ではありません。

お金をかける順番を後ろにするという考え方です。

③ 人を雇わず、まずは自分でやる

人件費は最も重い固定費です。

-

最初は一人で回す

-

外注・業務委託を活用する

-

忙しくなってから採用する

この順番を守るだけで、

資金繰りは大きく変わります。

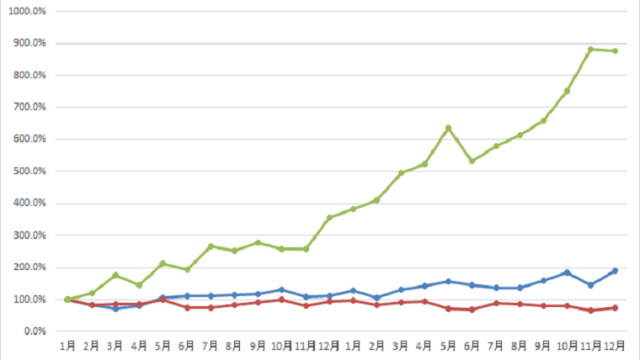

「徐々に大きくする」とはどういうこと?

徐々に大きくするとは、

-

売上が安定してから投資する

-

利益が出てから次の一手を打つ

-

数字を見て判断する

ということです。

具体的には、

-

売上が安定 → 設備投資

-

利益が出る → 人を雇う

-

キャッシュが貯まる → 拡大

という順番が重要です。

小さく始めて成功する人の共通点

✔ 完璧を目指さない

✔ まずやってみる

✔ お客様の声を重視する

✔ 数字を毎月確認する

✔ 無理に背伸びしない

こうした姿勢が、

結果として大きな事業につながっていきます。

よくある失敗パターン

-

「最初が肝心」と言って投資しすぎる

-

見栄で立派なオフィスを借りる

-

売上が立つ前に人を雇う

-

借りられるだけ借りてしまう

👉 これらは、

小さく始める思想と真逆です。

まとめ|小さく始めることは「弱さ」ではない

創業・起業において、

小さく始めて徐々に大きくすることは、

決して消極的な選択ではありません。

それは、

-

生き残るための戦略

-

失敗しにくい経営

-

長く続けるための考え方

です。

まずは無理をせず、

「続けられる形」で始めることが、

結果的に成功への最短ルートになります。

創業・起業後、資金繰りが厳しくなったときに選択肢として出てくるのが

**リスケ(返済条件変更・リスケジュール)**です。

しかし、

-

リスケをすると信用がなくなるのでは?

-

二度と融資を受けられなくなる?

-

本当にやっていい判断なの?

と不安に感じる方も多いでしょう。

この記事では、

リスケの正しい意味・メリット・デメリットを整理し、

どんな場合にリスケを検討すべきかを分かりやすく解説します。

リスケ(条件変更)とは何か?

**リスケ(リスケジュール)**とは、

金融機関と相談のうえで、借入金の返済条件を変更することを指します。

主な内容は、

-

月々の返済額を減らす

-

返済期間を延ばす

-

一定期間、元金返済を止める(据置)

などです。

👉 借金を踏み倒すものではなく、

事業を継続するための正式な手続きです。

リスケのメリット

① 資金繰りが一気に楽になる

最大のメリットは、

毎月の返済負担が軽減されることです。

-

支払いに追われなくなる

-

運転資金を確保できる

-

資金ショートを回避できる

👉 「倒れる前に立て直す時間」を確保できます。

② 事業を継続できる可能性が高まる

返済を続けられずに倒産してしまえば、

事業は終わってしまいます。

リスケは、

✔ 事業を続ける

✔ 雇用を守る

✔ 立て直しの時間をつくる

ための経営判断です。

③ 金融機関と「話し合いの関係」を維持できる

返済を止めてしまうと、

金融機関との信頼関係は一気に悪化します。

一方、リスケは、

を行うため、

関係を断ち切らずに済むというメリットがあります。

リスケのデメリット

① 新たな融資を受けにくくなる

リスケ中は、

-

原則として追加融資が難しい

-

他行からの借入も厳しくなる

というデメリットがあります。

👉 そのため、

本当に必要なタイミングを見極めることが重要です。

② 借入期間が長くなり、総返済額が増える可能性

返済期間を延ばすことで、

という点は避けられません。

③ 精神的なプレッシャーがかかる

リスケをすると、

-

「失敗したのでは」と感じる

-

周囲に知られたくない

-

将来への不安が増す

という精神的負担を感じる方もいます。

👉 しかし実務上、

リスケは珍しいことではありません。

リスケを検討すべきタイミングとは?

次のような状況なら、

早めにリスケを検討すべきサインです。

-

返済後の残高が毎月減り続けている

-

3か月以内に資金ショートの恐れがある

-

売上改善には時間がかかる

-

借入返済が経営を圧迫している

❌ 返済が止まってからでは遅い

⭕ 「苦しくなり始めた段階」での相談がベスト

リスケと追加融資、どちらを選ぶべき?

| 状況 |

適した選択 |

| 一時的な資金不足 |

追加融資 |

| 返済負担が重すぎる |

リスケ |

| 売上回復に時間がかかる |

リスケ |

| 成長投資が必要 |

追加融資 |

👉 多くの場合、

専門家を交えて判断することが安全です。

リスケを成功させるためのポイント

✔ 早めに相談する

✔ 数字を整理する

✔ 経営改善計画を用意する

✔ 正直に説明する

✔ 専門家を活用する

この5つを押さえることで、

リスケ後の立て直し成功率は大きく上がります。

まとめ|リスケは「失敗」ではなく「経営の選択肢」

リスケには、

という大きなメリットがある一方、

というデメリットも存在します。

重要なのは、

感情ではなく「経営判断」として冷静に選ぶことです。

資金繰りに不安を感じたら、

「まだ大丈夫」と思わず、

早めに相談することが最も賢い選択です。